応用数理実験

基幹理工学部 応用数理学科 【3年春学期必修】

理工学の様々な分野において遭遇する自然現象について、その実体感を養うための系統的な実験を実施します。具体的な項目には、BZ反応の時間的・空間的構造の観察、デンドライト成長の観察、回転2重円筒内の乱流構造の観察、準結晶のX線回折パターンの解析、電気回路の作製と解析、などがあります。いずれの項目に関しても実験に取り掛かる前に十分な講義を行い、各現象の背後に存在する数理的構造についての深い理解が得られるように配慮しています。

BZ反応の観察

Belousov-Zhabotinsky反応(BZ反応)は、散逸構造やカオスの研究における牽引車の役割を果たしてきた重要な反応です。この実験では実際にBZ反応による化学波を作り出して、空間的構造を観察します。さらに連続流通型反応槽(CSTR)を用いてBZ反応を観察することによって、時間的構造を明らかにすることができます。

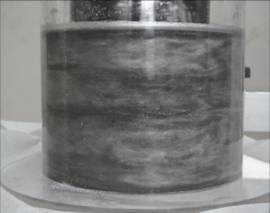

テイラー渦と乱流・ブラウン運動の観察

(1)小型の可視化装置を用いて、回転2重円筒内の流れを観察します。流体力学やカオス力学系についての知識も学ぶことができます。

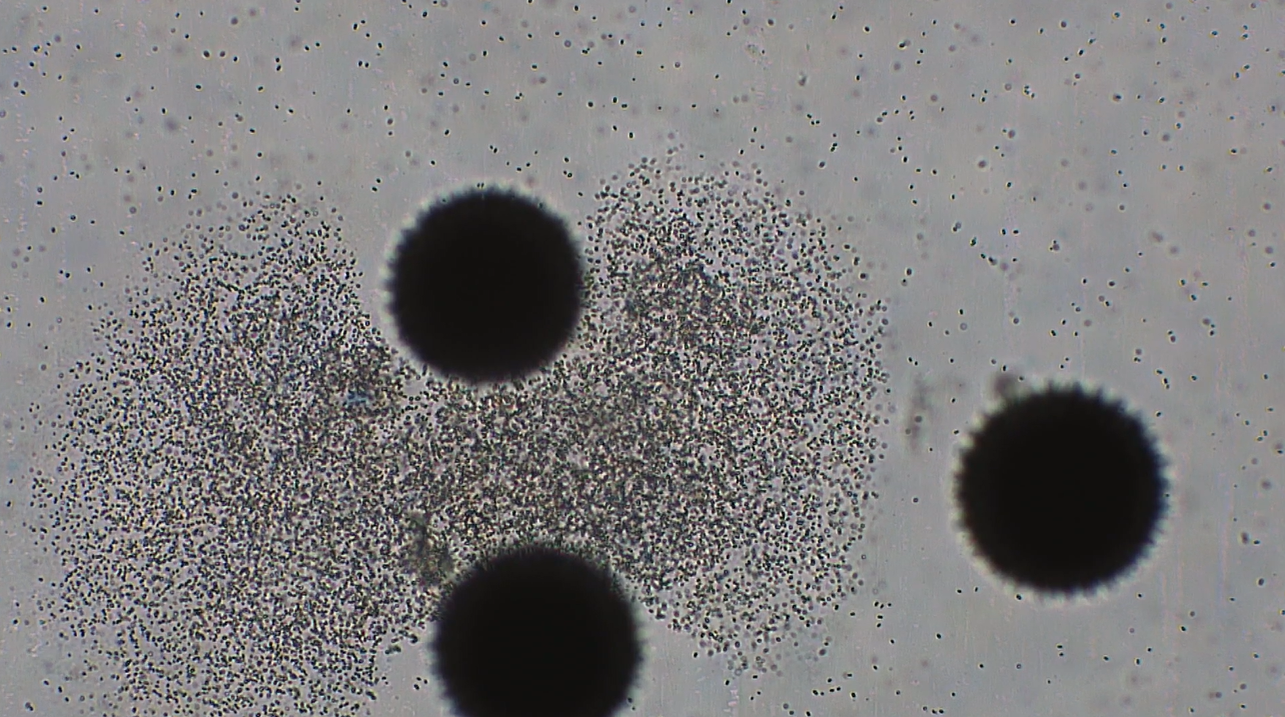

(2)様々な粒子(コロイド粒子)のブラウン運動を観察することにより、分子・原子の存在を実感し、粘性と拡散の関係を理解します。

デンドライト(樹枝状晶)の観察・X線を用いた物質構造の観察

デンドライトはフラクタル構造を持つといわれていますが、この実験では実際に顕微鏡下で、デンドライトを成長させ、その挙動を観察するとともに、非線形発展方程式の解の性質について学びます。

また、物質構造のもととなる結晶(原子や分子の規則的な配列)について、回折X線の測定により検討します。

■関連実験室 電気工学実験室

電子物理システム実験B

基幹理工学部 電子物理システム学科 【3年春学期必修】

電子物理システム実験C

基幹理工学部 電子物理システム学科 【3年秋学期必修】

極微細構造解析

X線及び電子回折法は物質の極微細構造を決定する有効な手段です。いろいろな種類の固体物質(イオン結晶、酸化物、層状物質、半導体、非晶質など)を分析し、極微細構造とX線及び電子回折の理解を深めます。

■関連実験室 電気工学実験室

環境資源工学実験B

創造理工学部 環境資源工学科 【3年秋学期必修】

熱分析

物質を加熱することによる脱水・分解等の熱的反応の測定から、反応温度、重量変化、混合物の定量、反応の活性化エネルギーの定量等を求め、熱分析法の基礎を学びます。

物理実験A、応用物理学実験A

先進理工学部 物理学科、応用物理学科 【3年春・秋学期選択】

磁化測定

自分で作成した磁性体セラミックスの磁化とその温度変化を測定します。セラミックス試料の作成、磁場の発生、キュリー点の測定、磁性体の性質について学習します。

Ⅹ線回折

物性物理学において基本的かつ重要な技術です。X線の発生、X線粉末法の原理、回折現象を理解します。粉末試料のX線回折像から結晶の周期、構造、対称性が決定できることを学びます。

DNAの分子ダイナミクス

円偏光二色性測定によりDNAのらせん構造の観測を行い、温度や溶液濃度を変化させることで、らせん構造が右巻きから左巻きに変化する現象を観察します。

高温超伝導

代表的な高温超伝導体YBa2Cu3O7を対象に電気抵抗がゼロになる

かどうか、磁気浮上の有無(マイスナー効果)を確認します。また、

YBa2Cu3O7のYおよびCuを異種の元素で置換した試料を作成し、性

質がどのように変化するかを調べ、超伝導メカニズムの一端に迫ります。

放射線実験

放射線・放射線物質・核反応・安全に関する知識、計数値などの測定法を学びます。物質に中性子を照射した際に起こる代表的な核反応(n,γ)反応を起こさせ、それによって放出される放射線の減衰を測定し、核反応で生じた2つの核種の計数率比を求め、生成量を推定します。

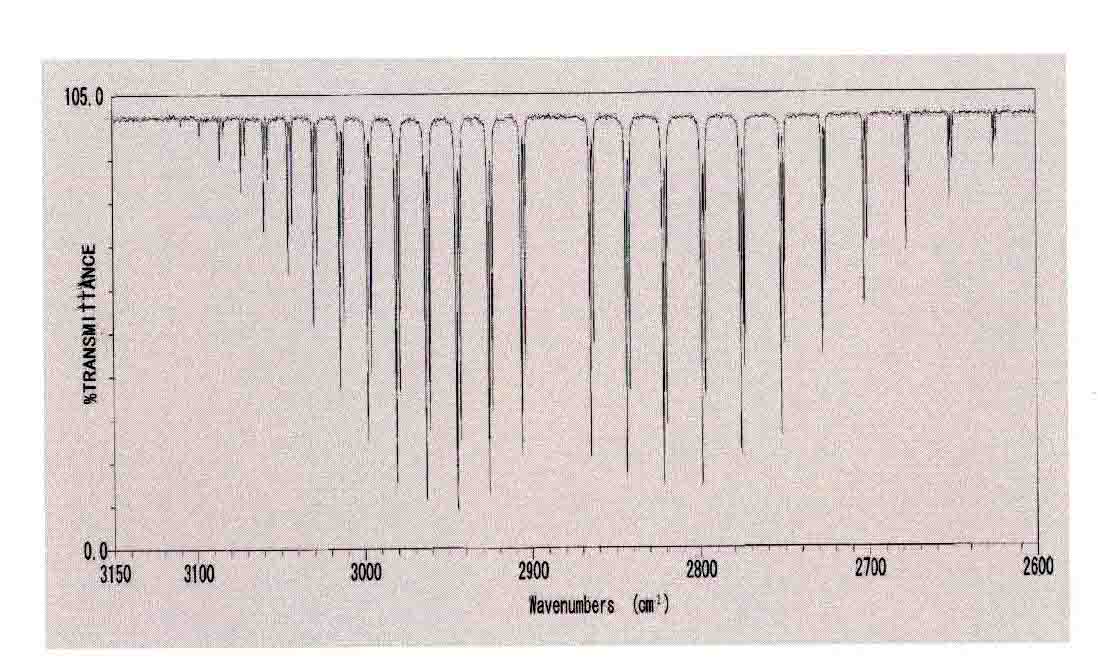

赤外吸収スペクトル

HClおよびDCl(重水素同位体置換したHCl)の赤外吸収スペクトルを測定・解析し、2原子分子の振動・回転のようすと分光測定について理解します。量子力学で説明される現象(分子の振動・回転のエネルギー準位がとびとびの値をとる現象)が観測できます。

誘電率の周波数分散

外部から振動電場を加えたとき、物質を構成している分子がどのような応答を示すかを誘電率の周波数依存性、温度依存性を測定することで調べます。これからガラス転移の活性化エネルギー、熱緩和時間などの重要な物理量を求めます。

真空実験

素粒子物理学、固体物理学や材料開発、LSIの製作現場では真空が広く利用され、真空計によってその圧力が計測されています。超高真空領域で広く利用されるベヤード・アルパート型真空計を自作し、電離現象の観察から圧力測定の原理と基礎となる物理現象を学びます。

量子化コンダクタンス

イオン伝導現象を利用して、量子ポイントコンタクトをもつ量子細線を作ります。細線の太さを変えると、コンダクタンスが離散的に変化することを確認します。これにより量子ポイントコンタクトを通過する電子波の量子現象を理解します。また、この離散的なコンダクタンスよりプランク定数を求め、既知の値との差を考えます。

液晶実験

テレビや携帯電話の表示パネル等で使用されている典型的な液晶セルを自作し、液晶の構造とその温度相転移を偏光顕微鏡を通して観察します。また、その電場応答特性をレーザによる偏光強度測定によって学びます。

■関連実験室 電気工学実験室

物理化学実験

先進理工学部 化学・生命化学科 【3年秋学期必修】

誘電率、X線回折、示差熱分析

赤外吸収スペクトル

HClの振動、回転スペクトルを測定解析し、赤外吸収スペクトル法の原理とその分子構造解析への応用基礎を理解します。

紫外・可視スペクトル

紫外・可視スペクトル法は、物質の定性・定量分析、電子エネルギー状態や分子間相互作用の解明等に用います。ヨウ素とトリエチルアミンとの電荷移動反応解析に応用し、分子の基本的性質等を測定します。

平衡定数

COを生成する反応の平衡定数を求め、化学熱力学の理解を深めます。また、気体反応操作法やガスクロマトグラフィーの操作法を習得します。

核磁気共鳴スペクトル(NMR)

核磁気共鳴現象そのものの理解に重点を置き、分子間相互作用や動的平衡過程に関してNMRからどのような情報が得られるかを学びます。

計算機実験

核磁気共鳴現象そのものの理解に重点を置き、分子間相互作用や動的平衡過程に関してNMRからどのような情報が得られるかを学びます。

蛍光スペクトル

蛍光性基質を用いた酵素反応の測定と、蛍光分析法を利用した生体中の微量物質濃度の測定を行います。

物理化学実験

先進理工学部 応用化学科 【3年春学期必修】

物理化学についての理解を深め、物性の測定方法、結果の解析方法および考察の方法などを学びます。

熱分析、ガス分析、相図の結晶構造、酵素の反応速度、IRスペクトル

表面張力

平板上の液滴の接触角や界面現象について考察します。界面活性剤の

毛細管内の上昇を測定し、表面張力を求めます。

応用化学実験Ⅱ

先進理工学部 応用化学科 【3年春学期必修】

液体誘電率および計算化学、核磁気共鳴スペクトル(NMR)

タンパク質の高次構造の解析

炭素材料に関する実験

ダイアモンド、カーボンナノチューブ等、数種類の炭素材料の混合試料について、熱分析およびラマン分光分析を行ないます。

その他の実験科目

環境資源工学実験A / 創造理工学部 環境資源工学科 【3年春学期必修】

無機・分析化学実験Ⅱ / 先進理工学部 応用化学科 【3年春学期必修】

応用化学実験Ⅰ / 先進理工学部 応用化学科 【2年秋学期必修】

生命医科学実験Ⅰ / 先進理工学部 生命医科学科 【2年春学期必修】

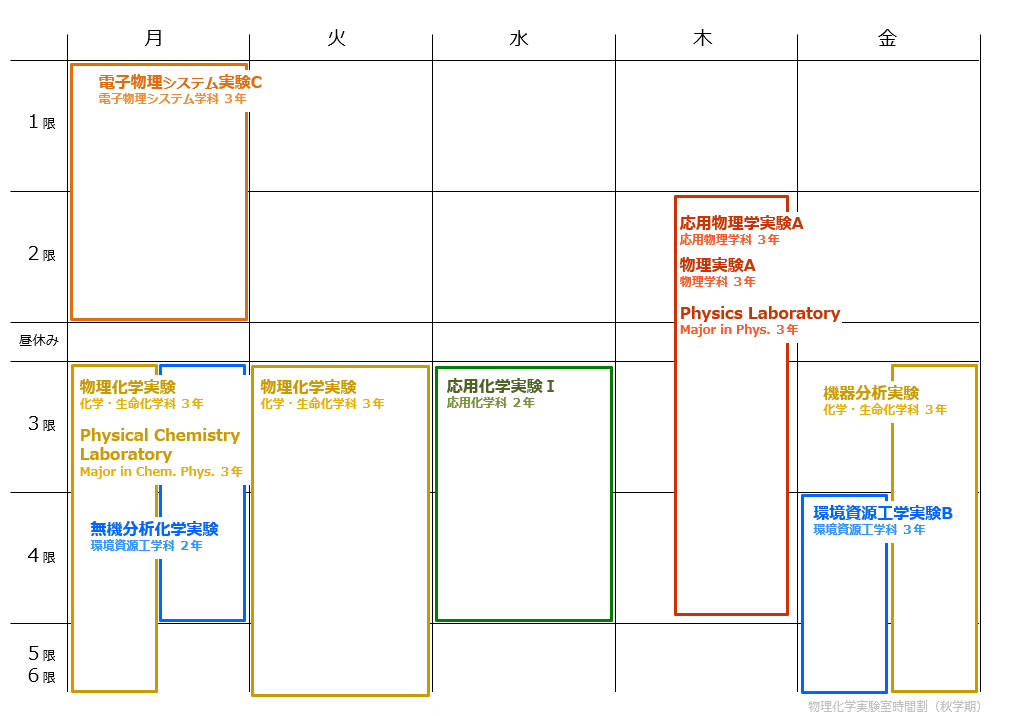

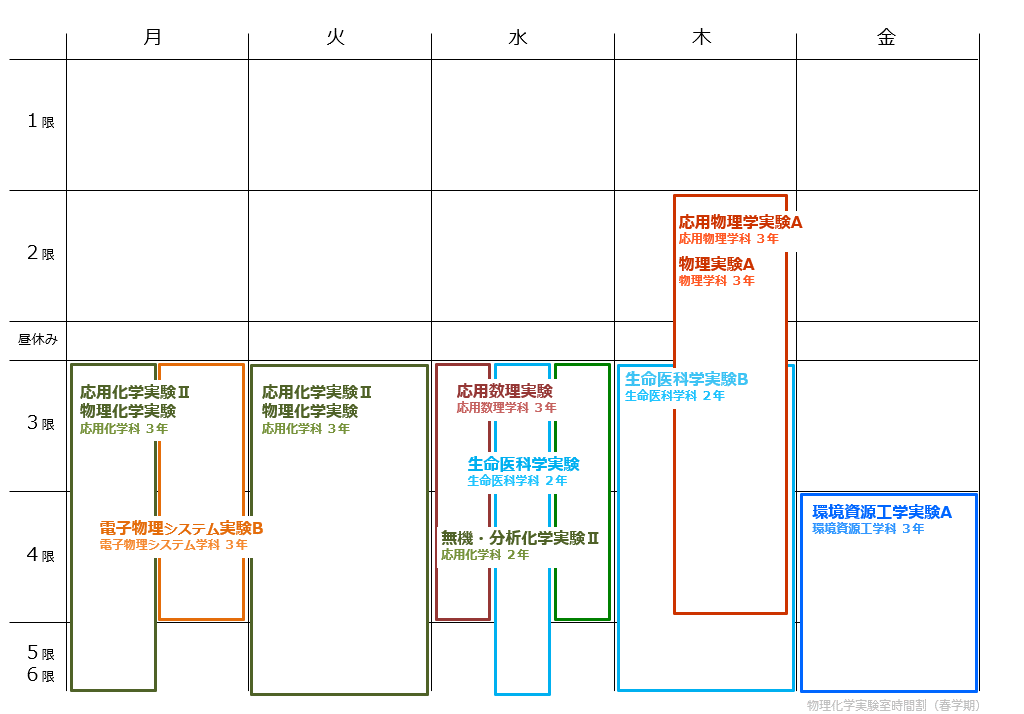

実験室時間割

春学期

秋学期