環境資源工学実験A

創造理工学部 環境資源工学科 【3年春学期必修】

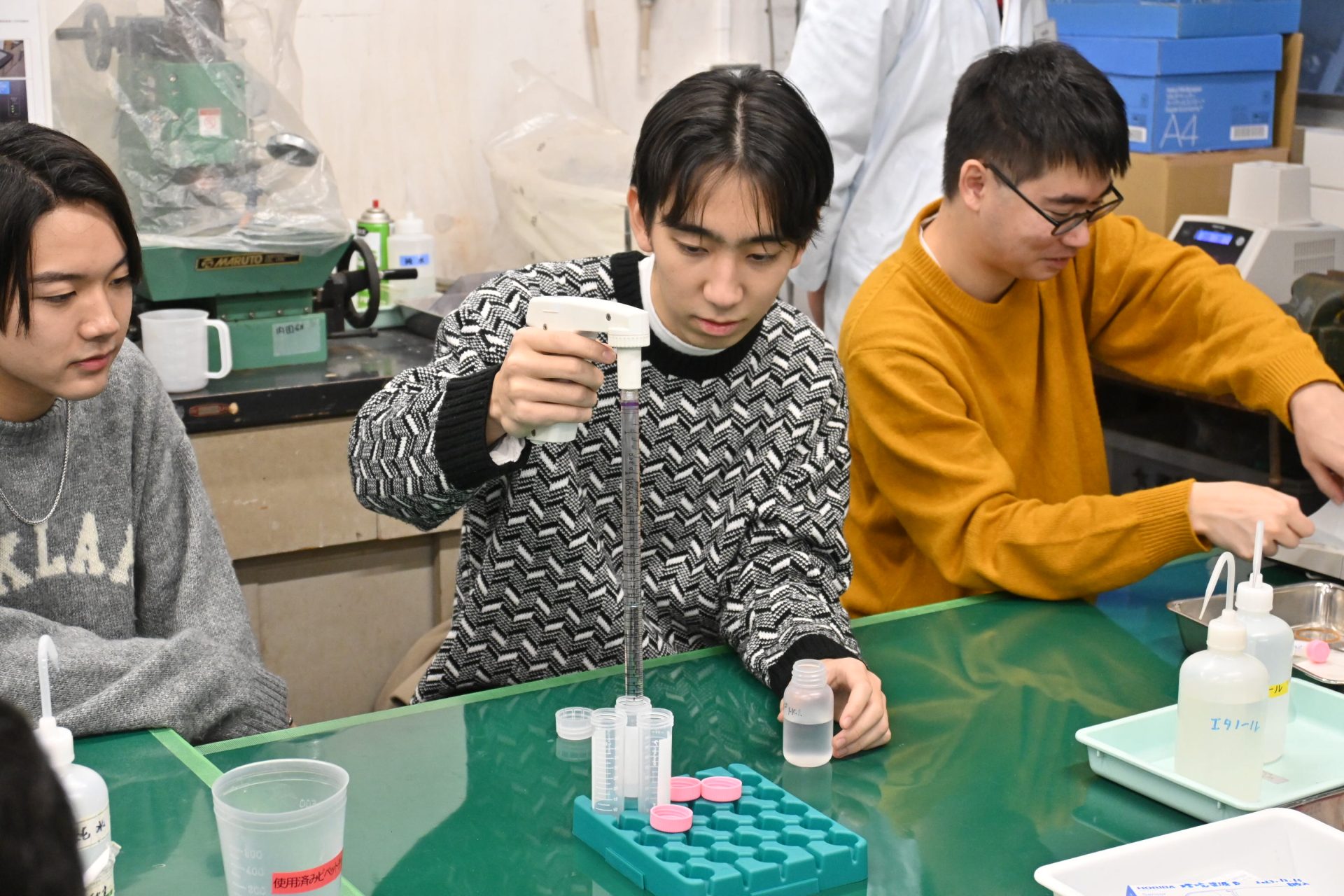

鉱物・石油資源の探査・開発・処理、廃棄物資源の処理・処分とその工程中で発生する環境問題対策に関わる実験を行います。実験を通して理論と実際を習得します。

X線粉末法

X線回折測定から結晶質物質の同定、基本構造、対称性、密度が決定できることを学びます。

コア分析

孔隙率と浸透率を測定し、貯留層評価の基礎を学びます。

泥水試験

ベントナイト泥水の粘度を測定し、掘削泥水の性質とその役割について学びます。

比抵抗探査法の水槽実験

測定器の操作や計測方法を学ぶとともに電気探査の全般的な理解を深めます。

粉砕と粒子径測定法

各種粉砕機により得られる粉砕産物をふるい分けし、粒度分布を比較します。

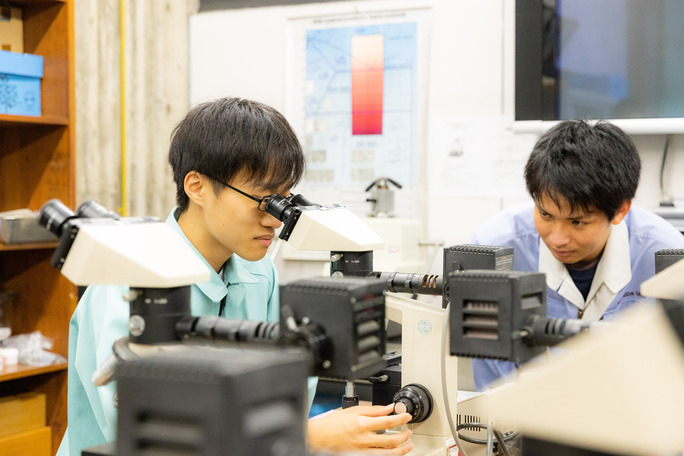

Fe-C系金属の組織観察

鉄-炭素系合金を金属顕微鏡で観察し、鉄-炭素系状態図とその金属組織との関係を理解します。

吸光光度法による鉄の定量

環境水中に含まれる鉄は環境基準等の規制対象になっていて、精度の高い定量値を知ることが重要です。水溶液中の鉄濃度を測定するいくつかの分析方法のうち1,10-フェナントロリンによる吸光光度法のpH依存性について実験を通して詳しく学びます。

沿道大気環境の測定

主要な大気汚染物の一つであるNOxやPM2.5を明治通り沿道で計測し、環境基準値との比較を行います。また、自宅付近の大気汚染状況を「そらまめ」君で調べて、普段吸っている空気質について理解を深めます。

化学物質の土壌への吸着特性評価

土壌汚染を評価したり地下水へ移行する化学物質の量を予想したりするのに重要な、土壌等へ化学物質の吸着特性を評価する実験手法や解析手法を学びます。

電力測定とCO2排出量分析

気候変動の基本的な緩和策である電力消費の抑制のために必要な、電力に関する基礎データの取得とCO2排出量の計算をします。

環境資源工学実験B

創造理工学部 環境資源工学科 【3年秋学期必修】

環境資源工学実験Aに引き続き、環境資源工学に関わる各種実験を行います。環境資源工学実験Aと相補的な内容を学ぶことで広い専門知識を身につけます。

蛍光X線マッピング分析

蛍光X線分析は、試料にX線を照射して発生する特性X線の一種である蛍光X線を測定して試料の化学組成を分析する手法です。本実験では蛍光X線分析装置を使用して硬貨の微小領域における化学組成分析を行い、構成元素の特定やその分布を明らかにします。

熱分析

物質を加熱することにより生じる脱水・分解等の熱的反応の反応温度・熱量、重量変化、混合物の定量、反応の活性化エネルギーの定量等を求める熱分析法の基礎を学びます。

貯留岩の毛細管圧力・相対浸透率測定

毛細管圧力・相対浸透率の測定は、貯留岩における多相流動状態を評価するための基本的な方法です。

岩石の力学試験

岩石力学の主要な試験項目である圧縮および圧裂引張試験方法を習得し、岩石の変形、破壊に関する力学的性質の理解を深めます。

周波数領域電磁探査法

電磁場(電磁誘導)を用いた物理探査手法の基礎実験を行い,非破壊探査の基本を学びます。

水中有害元素の除去

水中に存在する有害元素の除去法の代表である水酸化物共沈法の原理と実験方法を学びます。

亜鉛の電解採取

硫酸亜鉛水溶液から金属亜鉛を電解採取し、電解に及ぼす浴組成の影響、電流効率、電気エネルギー量を考えて、金属の製造法である湿式製錬を学びます。

光触媒で色素を分解する

光触媒とは光エネルギーを受けて酸化反応や還元反応を加速できる物質です。光触媒を用いて色素分子ローダミンBの分解反応を追跡し分解速度定数を求めます。

環境マイクロプラスチックの分析

マイクロプラスチックは海洋、河川、空気、飲料水、道路など身近な環境に偏在しています。マイクロプラスチックが飲食や呼吸を通じて体内に摂取され、ヒトの脳、肺、血液などからも見つかっています。本実験では、江ノ島の砂浜に打ち上げられた海洋マイクロプラスチックの計測を行い、どのようなプラスチックゴミが多いのかを知り、プラスチックゴミ削減にはどうしたらよいのかを考えます。

地圏環境中における化学反応の速度論的評価

地圏環境中の化学反応による現象は、化学物質の循環や汚染物質の挙動に影響し、定量的な評価や将来予測のためには反応速度を定量化することが重要です。地圏環境中の反応速度を実験的に評価する方法や活性化エネルギーを評価する手法を学びます。

地圏環境中における化学反応の速度論的評価

ガス濃度測定とリスク評価

ガスクロマトグラフィーの測定原理や気中有害物質の濃度測定、有害ガスの処理方法について学びます。さらにLCAの影響評価を活用して分解処理による健康影響低減効果を分析、考察します。

■関連実験室 物理化学実験室

その他の実験科目

地球科学実験A / 創造理工学部 環境資源工学科 【2年春学期必修】

地球科学実験B / 創造理工学部 環境資源工学科 【2年秋学期必修】

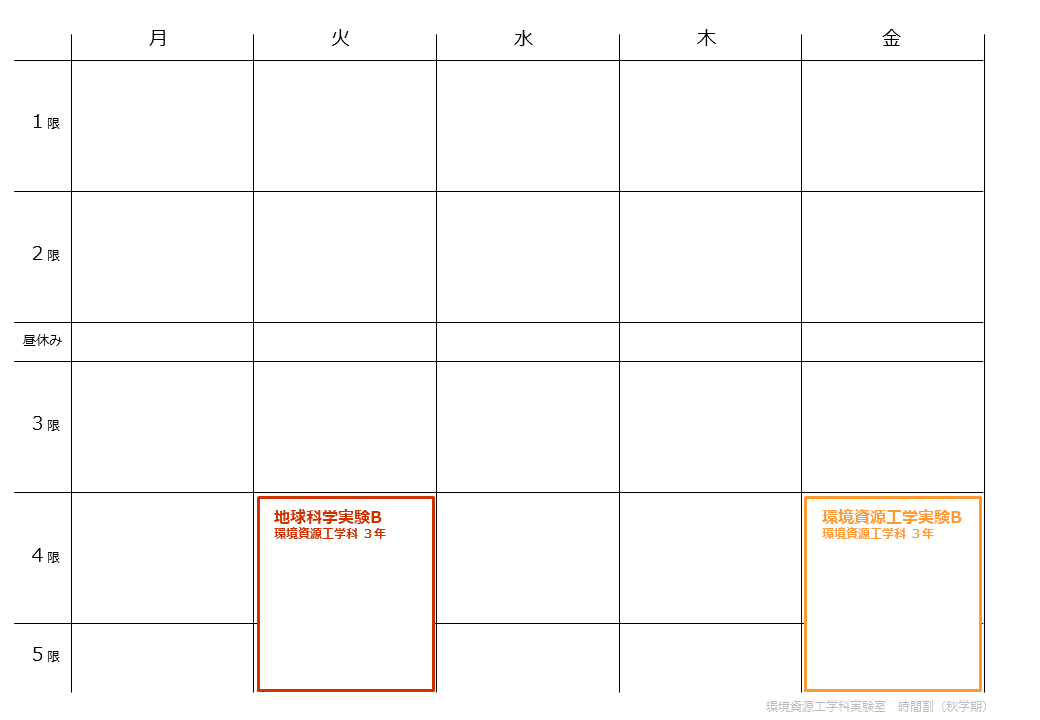

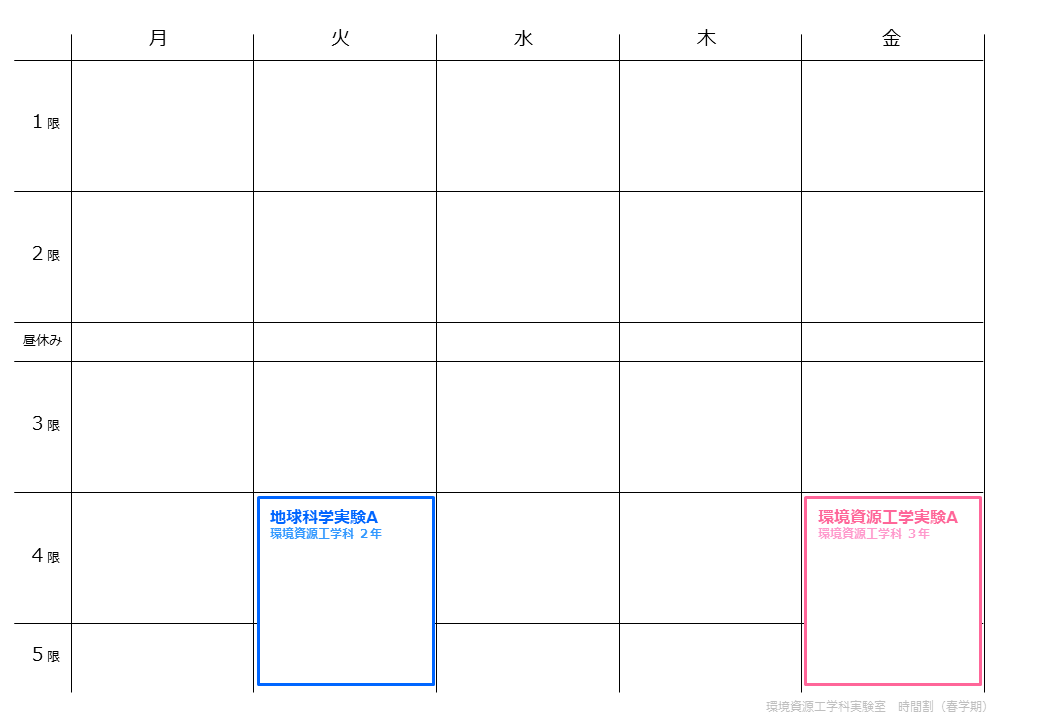

実験室時間割

春学期

秋学期